Dr. Dagmar Pelger | 12.11.2024

MITSCHNITT

NACHBERICHT

spatial commons. zur vergemeinschaftung urbaner räume

Am Dienstag, den 12. November 2024, war Dagmar Pelger bei uns an der TH Köln zu Gast. Im Rahmen der Vortragsreihe “architectural tuesday – kritische Architektur” gab sie spannende Einblicke in ihre Forschungsarbeiten und visionären Ideen zur Stadtplanung und -gestaltung. Dagmar Pelger ist derzeit Gastprofessorin für nachhaltige Städte und Gemeinden an der Universität Kassel und beschäftigt sich dort insbesondere mit urbanen Raumsystemen des Gemeinschaffens, kooperativen Planungsmodellen zwischen Kommunen und Zivilgesellschaft sowie der Gestaltung von urbanen Räumen.

Begleitet wurde der Abend von den Absolvent:innen David Bodarwé und Klara Esch, die sich in ihrer Masterarbeit mit der Einbindung der Stimmen und Perspektiven marginalisierten Personen im öffentlichen Raum anhand des Beispiels des Wiener Platzes in Köln Mülheim beschäftigt haben. Dabei ließen sie sich insbesondere von der methodischen Herangehensweise des kritischen Kartierens von Dagmar Pelger inspirieren.

Darauf aufbauend erläuterte sie in einem ersten Teil ihres Vortrags ihre Arbeiten zu partizipativen und interdisziplinären Kartierungsprojekten. Laut ihr sind Kartierungen methodische Werkzeuge, die nicht nur geografische Informationen, sondern auch soziale, kulturelle oder funktionale Zusammenhänge in einem Raum grafisch darstellen. Diese Karten helfen dabei Stadtraum verständlicher und greifbarer zu machen. Besonders ihre bekannten Projekte wie die “Seekarte – The Future Commons 2070” aus dem Jahr 2011 und die Kartierungsreihe “Spatial Commons” (2014-2020, in Kooperation mit der TU Berlin) dienten als zentrale Beispiele.

Anhand der “Seekarte -The Future Commons 2070”, eine Art Zukunftsvision gemeinschaftlich genutzter Räume (“common spaces”), erklärte Pelger die Bedeutung von Legenden für das Verständnis solcher Karten. Sie bezog sich dabei auf den historischen Nolli-Plan, der öffentliche Räume in hell und private Räume einer Stadt in dunkel kartiert. Sie zeigte uns, wie sie die Prinzipien des Plans auf moderne Stadtplanung übertragt.

Pelger zeigte uns außerdem Beispiele der Kartierungsreihe “spatial commons”. In dieser Reihe wurden unter anderem Freiräume, Gewerberäume und gemeinschaftlich genutzte Wohnformen kartiert. Pelger erklärte, dass Kartierungen auch dazu dienen, Stadtraum anders zu lesen und zu verstehen: Durch das Aufziehen “unterschiedlicher Brillen”, kann man verschiedene Sichtweisen einnehmen, sowie Probleme und Potentialeidentifizieren. Ein Schlüsselgedanke ist dabei, Stimmen der Bewohner:innen in die Kartierungen einfließen zu lassen, um ein umfassendes Bild von Stadträumen zu zeichnen. Ziel der Kartierungen ist es, städtische Problemzonen zu erkennen und die Stadträume so zu gestalten, dass die dem Gemeinwohl dienen. Sie betonte, dass Karten ein wichtiges Werkzeug für eine nachhaltige und gerechte Stadtplanung sind.

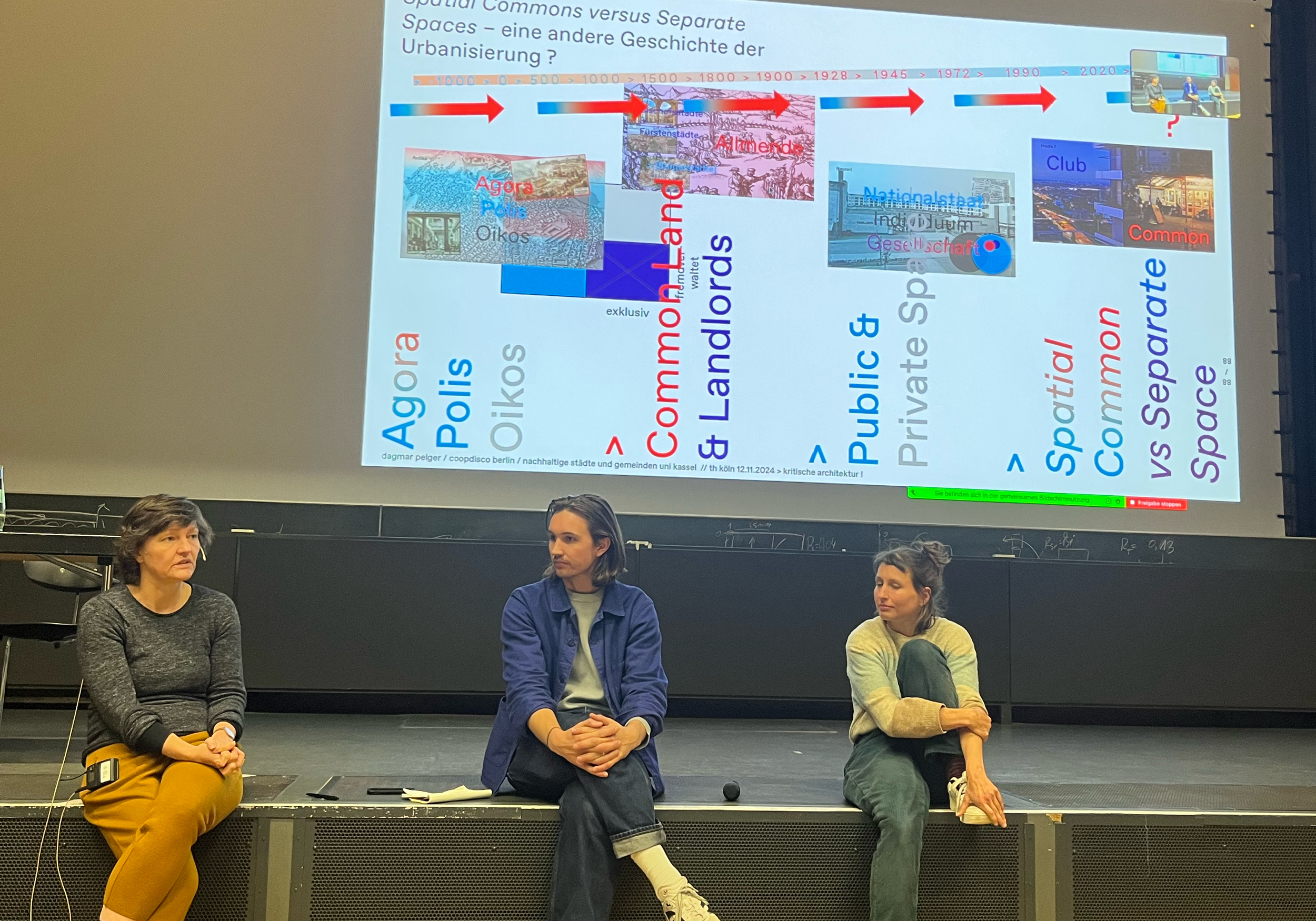

Im zweiten Teil des Vortrags hinterfragte sie insbesondere die etablierte Trennung zwischen “privat” und “öffentlich” und erläuterte, dass diese oft durch Nutzungsrechte und weitergehende Zugangsbarrieren verschwimmt. Darauf aufbauend führte sie eine weitergehende Differenzierung ein: “Common spaces” sind inklusive, gemeinschaftlich genutzte und selbstverwaltete Räume, die allen zugänglich sind. “Club spaces” sind exklusive, fremdverwaltete Räume, die oft nur für bestimmte Personengruppen zugänglich sind.

Der Vortrag von Damgar Pelger war äußerst inspirierend und regte die Zuhörer*innen dazu an, über ihre Sichtweise auf Stadträume neu nachzudenken. Pelger veranschaulichte eindrucksvoll, wie gemeinschaftliche und nachhaltige Stadtplanung aussehen kann. Der Abend hinterließ einen bleibenden Eindruck und zeigte, wie wichtig es ist, urbane Räume für alle zugänglich und nutzbar zu gestalten.

Text: Melanie Heitlinger mit David Bodarwé